«Интертекст»: Параноидально-критический метод. Дали и Магритт как рационалисты

Искусство ХХ века обычно представляют обывателю как всплеск иррационализма, различных оккультных, мистических, ну или хотя бы психоаналитических и около- практик. Подобный взгляд поддерживается рассказами культурологов и искусствоведов, тщательно пересаливающих свои описаниями словами «хаос», «подсознательный импульс», «случайность». Подобное упрощение превращает всякого художника эпохи в восторженного певца бессознательного, а модерн и авангард делает синонимами «скандала» и «абсурда». А самым главным наглядным примером назначены Сальвадор Дали, Рене Магритт и сюрреализм вкупе с ними.

Однако такого рода представления не могут не заронить сомнения у думающего индивида: а так ли иррациональны все эти течения в искусстве? Сама тяга и акцент на бессознательных аспектах не говорит ли об обратном – о своего рода фрейдовском «отрицании», истерическом «отыгрывании» невозможности всякого современного искусства полностью выйти за рамки рассудочно-рационального подхода?

Сальвадор Дали и Рене Магритт

Ведь в эпоху утери искусством наивности по поводу своих техник и предпосылок ностальгирующим по прошлому только и остается, что фантазировать о творческом экстазе и поэтическом вдохновенном безумии. Разве война рационального существа с засильем рационализма с привлечением теорий и манифестов не есть явление в высшей степени рациональное? И потому по-своему показательно что именно в этих якобы иррациональных течениях наблюдается значительный интерес к философии.

Можно попробовать (пусть и субъективно) сопоставить те результаты, что дали тому же сюрреализму автоматическое письмо и всевозможные игры со случайностью, с одной стороны, и рациональные построения – с другой. «Магнитные поля» и «изысканные трупы» мало того что уже были рационально обоснованы (в своей «методологии»), заданы правилами, опиравшимися не на хаос, а на теорию, но плюс ко всему – так и не стали чем-то общераспространенным. Наибольшую роль они сыграли именно как предмет осмысления в манифестах и статьях Бретона, Арагона, Тцара и других идеологов данного течения. Иными словами, произведения автоматического письма помогли сконструировать миф о зарождении сюрреализма – миф, скрывавший избыток смыслов «от головы» и «от теории».

Рациональность и живопись

Но это речь о текстах, а что же живопись, ведь образ выходит за рамки вербального рассуждения, поэтому часто представляется чем-то внерациональным? И здесь как раз и стоит поговорить о двух важнейших фигурах живописи сюрреализма – Дали и Магритте.

Даже на первый (но внимательный) взгляд можно отметить ряд характерных особенностей обоих мастеров.

«Невидимые лев, конь и спящая женщина» (Сальвадор Дали, 1930)

Во-первых, это жесткая и акцентированная композиция, в которой нет ничего случайного, о чем свидетельствует настойчивая повторяемость одних и тех же образов в картинах. Это не просто оформление некоторой фантазии – это скорее структурирование элементов, часть из которых может быть совершенно фантастичной (но лишь часть). Например, именно так мы можем трактовать лаконичность картин Магритта: в них порой вообще ничего нет, кроме отношения двух-трех образов (а по сути, идей, стоящих за ними). Спонтанные фантазии обычно устроены не столь минималистично.

То же самое мы можем увидеть у Дали, начиная с конца 20-х годов. В это время он открывает для себя психоанализ Фрейда, а также абстрактные картины де Кирико, и это меняет его стиль. Одними из первых в этом повороте станут картины о «невидимом» – «Невидимый человек» (1929), «Незримые лев, конь и спящая женщина» (1930), «Фонтан» (1930). В них некий образ проявляется через организованное пространство, и видим мы его благодаря очень жесткой структуре, продуманной, а не случайно возникшей.

Во-вторых, повышенное внимание художников к названиям своих картин. Магритт прямо заявлял, что без названия эти картины не имеют никакого смысла. Дали также настаивал на авторских названиях (иногда весьма замысловатых и длинных). Названия их картин – очень часто метафора (у Дали порой целое распространенное предложение), некий дополняющий словесный образ, в котором мы находим одновременно и загадку, и ключ к картине. Так, например, картина Магритта «Каникулы Гегеля» (иллюстрация ниже) многих озадачивает скорее названием, чем изображением. И пока мы не нащупаем именно рациональную подоплеку сочетания образов (диалектику двух образов), мы никогда не поймем, причем тут Гегель и что хотел сказать Магритт.

Уже эти два факта недвусмысленно показывают, что в творчестве и Дали, и Магритта непременно есть сознательный элемент, который зачастую несет бóльшую значимость, чем каждый иррациональный образ, взятый отдельно. Сам интерес к бессознательному, к случайности и загадке еще ни о чем не говорит. Упрекать за это Дали и весь сюрреализм в иррационализме – то же самое, что обвинить Фрейда с его теорией бессознательного в истовом мистицизме и слепой вере в ведьм (уж если кому и предъявлять такое, то скорее его ученику – великому отступнику Юнгу).

Уже эти два факта недвусмысленно показывают, что в творчестве и Дали, и Магритта непременно есть сознательный элемент, который зачастую несет бóльшую значимость, чем каждый иррациональный образ, взятый отдельно. Сам интерес к бессознательному, к случайности и загадке еще ни о чем не говорит. Упрекать за это Дали и весь сюрреализм в иррационализме – то же самое, что обвинить Фрейда с его теорией бессознательного в истовом мистицизме и слепой вере в ведьм (уж если кому и предъявлять такое, то скорее его ученику – великому отступнику Юнгу).

Магритт и Дали, как и Фрейд, никогда не были иррационалистами; что поистине притягивало их в бессознательном, так это не хаос, а возможность понять, истолковать, возможность сознательного обращения с непонятным (но не значит хаотичным). И важность понимания здесь необходима не для подчинения и управления непонятных разуму сил (для этого достаточно вытеснения и объяснения), а для сосуществования с ними как необходимыми. Возможно поэтому Зигмунд Фрейд в личной беседе с Сальвадором Дали скажет: «в вашей живописи мне гораздо интереснее сознательные элементы, чем бессознательные».

Разберем более подробно каждый из уже отмеченных моментов.

Композиция как высказывание

В качестве первого момента мы отметили наличие продуманной, отнюдь не случайной композиции. Иначе говоря, оба художника пользуются образами, однако у каждого из них есть свой строго определенный (складывается такое ощущение) синтаксис образов. И этот синтаксис в значительной мере задает возможность интерпретации различных (в том числе повторяющихся) образов.

Например, у Дали огромное количество «далиевских» образов: подпорка, кузнечик, дохлый осел, череп, рояль, образ Ленина, телефонная трубка, яйцо, муравьи, ключ, виолончель, лошадь, лев, кипарисы, башни, выдвижные ящички и т. д. «Вокабуляр» Магритта – меньше и более стабилен, среди частых образов стоит вспомнить: человека в котелке, голубку/птицу, зеркало/окно, мольберт, свечу/фонарь, наездника/наездницу, шахматную фигуру, клетку, дверь, луну, шар.

Большинство повторяющихся образов несут устойчивый смысл, в некоторых случаях не весьма значимый для автора, буквально лично заряженный. Так, Дали признавал, что многие картины для него были формой работы над своими комплексами и навязчивыми страхами (например, для него кузнечик – личный образ мастурбации, по поводу которой он испытывал чувство вины).

Большинство повторяющихся образов несут устойчивый смысл, в некоторых случаях не весьма значимый для автора, буквально лично заряженный. Так, Дали признавал, что многие картины для него были формой работы над своими комплексами и навязчивыми страхами (например, для него кузнечик – личный образ мастурбации, по поводу которой он испытывал чувство вины).

Присутствуют у обоих авторов и сугубо инструментальное использование образов. Яркий пример – уже упомянутый «Невидимый человек» (иллюстрация по соседству), а затем и другие картины Дали, построенные на оптической иллюзии («Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера», «Таинственный рот, появляющийся в спине моей няни» и другие). В них формы предметов довольно осознанно подгоняются под заранее придуманный образ, в котором ничего мистического нет («мистический» – одно из наиболее частых в авторских названиях картин, что иногда неочевидно в силу разных переводов; как таинственный, тайный и т. п.).

Иногда эти образы (или скорее эффект, производимый ими) становится выражением абстрактных философских идей или даже метафизического чувства, как например мягкие ключи, текучие часы, проявляющиеся предметы у Дали; «спутавшиеся», «пересекающиеся» или двоящиеся «реальности» и их изображения – в окнах, зеркалах, картинах – у Магритта. Здесь возможно мы вновь обнаруживаем элемент преемственности с так называемой «метафизической живописью» Джорджо де Кирико. Работы последнего иногда даже путают с Магриттом: у них и в самом деле есть несколько общих приемов и образов – например, абстрактные пустые пространства или образ манекена, статуи), что несколько иронично, так как скорее Дали испытал его влияние в большей степени.

Однако, в выше описанном пункте есть значительное отличие предтечи от этих двух сюрреалистов. Если говорить именно о «метафизическом» периоде в творчестве де Кирико (в последствии он перешел к более традиционной живописи), то можно отметить, что композиции он уделяет гораздо меньше внимания. Она практически не меняется от картины к картине, а образы он подбирает по наитию.

«Итальянская площадь» (Джорджо де Кирико, 1954)

Де Кирико вообще не считал необходимой интерпретацию образов своих картин: вероятно, последнее обстоятельство и привело к взаимному охлаждению де Кирико и сюрреалистов, в первую очередь Бретона: ведь несмотря на метафизичность, поэтичность и спонтанность, для Бретона очень важным оставался поиск смыслов. В этом смысле де Кирико еще скорее поэт-романтик прошлого столетия, доверяющий своим интуициям и озарениям. Но ни Дали, разрабатывавшего различные методы (в т. ч. порождения образов и их интерпретации), ни Магритта, серьезно интересовавшегося философией, нельзя отнести к таковым, хотя по большому счету сюрреализм генетически связан с линией романтизма в культуре.

Это различие стоит увидеть и в самих пространствах картин: де Кирико рисует пустынные пространства чтобы подчеркнуть абстрактный характер изображения, но у Дали – совсем иной подход. Миры Дали принципиально устроены так, что их можно принять и за пространство фантазии, и за реальный мир, в котором проступает нечто сюрреальное, и даже как мета-отсылку ко всей истории живописи.

Таким образом, можно отметить, что и для Магритта, и для Дали на всех уровнях произведения (от собственно творения до восприятия другими) имеет значение процедура интерпретации и понимания. Так, если тот же де Кирико часто ничего не мог сказать о том, что значит тот или иной образ на его картине, то Магритт терпеливо объяснял «ключи» к пониманию своих картин, а Дали на подобные вопросы порождал каждый раз новые, неповторимые трактовки. Само собой, ориентация на понимание через интерпретацию (а не некое «вчувствование», «интуирование») произведения – явное свидетельство того, что даже мировоззренчески как минимум крайний иррационализм совсем не был близок этим художникам.

«Анжелюс» (Жан-Франсуа Милле, 1857-1859) и «Археологический отголосок "Анжелюса" Милле» (Сальвадор Дали, 1935)

Отметим и еще одну деталь. Особое место в творчестве Дали играют цитаты из мировой культуры. Самый яркий пример – картина «Анжелюс» Жана-Франсуа Милле (1857/59), которая в различных вариациях у Дали встречается более десятка раз. И это не просто цитаты (как в музыке или прозе), а скорее специфические трактовки, интерпретации застывших образов как личной памяти, так и мировой культуры. Можно даже сказать больше: в творчестве Дали всякая отсылка к какому-либо шедевру или его автору – это оригинальное отношение, целая концепция по поводу, и это доказывают его теоретические рассуждения.

Так, уже упомянутая картина Милле произвела впечатление на Дали отнюдь не художественными достоинствами (саму картину он считал посредственной): в образе двух людей за вечерней молитвой (собственно и давшей ей название – «Angelus Domini») он увидел не крестьянина и его жену, а историю матери и вожделеющего её сына. Образ Афродиты Книдской Праксителя у него становится знаком его жены-музы Гала. Не менее знаковыми становятся фигуры Вермеера или Веласкеса. К своего рода цитации также могут быть отнесены (поздние) работы Дали на традиционные религиозные темы, такие как Тайная вечеря, Пьета, Богоматерь, Искушения святых и т. п.

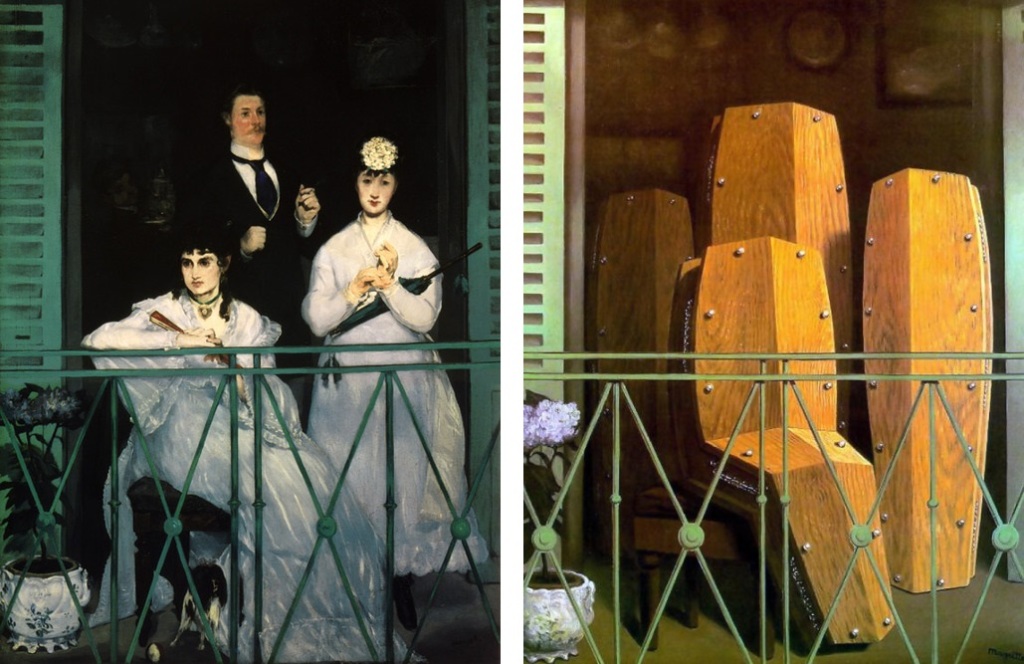

Присутствуют цитаты и у Магритта – например, в «Перспективе мадам Рекамье» (пародия на работу Давида) или «Перспективе II: Балкон Мане».

«Балкон» (Эдуард Мане, 1868-1869) и «Перспектива II: "Балкон" Мане» (Рене Магритт, 1950)

Также напомню, что одной из задач композиции и пространства в картинах многих художников ХХ века была весьма парадоксальная задача: изображение времени или скорее чувства времени. Безусловно, ни Магритт, ни Дали не остались в стороне от этих попыток: так, первого интересовало не-ощущение времени в измерении мысли, второго – скорее трансформация чувства времени в фантазиях, снах, воспоминаниях (у Дали всегда присутствовала тема его собственного детства в работах).

Nomen est omen

Второй момент, о котором стоит чуть подробнее сказать, это работа со словом, которая не характерна для многих художников. Традиционно художники либо вообще не давали названий картинам, либо это были краткие тематические описания – место, предмет, человек по имени или по роду деятельности и всё в таком духе (так, у Ренуара десятки картин с названием «купальщица», а у пейзажистов вообще сплошные «лес», «пруд», «озеро», «три дерева» и т. п.). Для Дали и Магритта, напротив, слово имеет огромное значение, причем как в названии картины, так и в ней самой. Об этом мы можем судить по следующим наблюдениям.

Во-первых, это довольно неоднозначные, порой загадочные или даже (на первый взгляд) абсурдные названия, которые дают оба мастера своим картинам. Однако здесь же они и различаются.

«Вероломство образов» (Рене Магритт, 1928-1929)

Для Магритта сама картина без названия лишена того смысла, который в нее вложен, т. е. для него они равноправны, это две части одной головоломки, два парадокса, между которыми должна проскочить искра сознания. Или даже скорее картина оказывается лишь парадоксальной иллюстрацией к определенному понятию, словесному образу (как, например, в картинах «Рождение идола», «Терапевт» и др.). Самый яркий пример, я уже привел выше – картина с названием «Каникулы Гегеля». И чтобы не мучить загадками читателя, я приведу отрывок из письма Магритта (пересказанный его биографом Бернаром Ноэлем):

Моя последняя картина началась с вопроса: как изобразить в картине стакан воды таким образом, чтобы он не был безличен? Но при этом и так, чтобы он не был особо причудлив, произволен или незначителен. Одним словом, так, чтобы спокойно можно было сказать: гениально! (оставим ложный стыд). Я принялся рисовать стаканы один за другим, всякий раз со штрихом поперек. После сотого или стопятидесятого рисунка штрих стал несколько шире и, наконец, принял форму зонтика. Поначалу зонт стоял внутри стакана, но потом оказался под ним. Так я нашел решение первоначально вопроса: каким образом стакан воды может быть изображен гениально. Скоро я сообразил, что этот предмет мог бы очень заинтересовать Гегеля (он тоже гений), ведь мой предмет соединяет в себе два противоположных стремления: не хочет воды (отталкивает её) и хочет воды (подхватывает её). Я думаю, это ему понравилось бы или показалось забавным (например, во время каникул). Поэтому я и назвал картину «Каникулы Гегеля».

У Дали, напротив, всё же «текст» картины более значим, чем текст «под ней» (поэтому многие из его картин выставлялись под разными названиями). Но Сальвадор был не лишен поэтического таланта (он сочинял стихи, написал поэму, десятки эссе, несколько книг) и не мог не использовать возможности метафоры для дополнения своих картин.

У Дали, напротив, всё же «текст» картины более значим, чем текст «под ней» (поэтому многие из его картин выставлялись под разными названиями). Но Сальвадор был не лишен поэтического таланта (он сочинял стихи, написал поэму, десятки эссе, несколько книг) и не мог не использовать возможности метафоры для дополнения своих картин.

Чего только стоят такие названия как «Преждевременное окостенение станции», «Ископаемая туча», «Геологическое правосудие», «Средний бюрократ с распухшей головой приступает к обязанностям дояра черепной арфы» (иллюстрация по соседству), «Испарившийся череп содомизирует рояль на коде» и т. п. При этом название часто превращается в описательное распространенное предложение, близкое к пародийному. И в отличие от Магритта, стремившегося показать, как рождается образ, Дали скорее показывает, как образ живет, порождая всё новые смыслы.

Во-вторых, можно отметить тот факт, что отнюдь не случайно у обоих авторов то и дело в пространстве картины возникают буквы, слова, надписи. Самый известный пример – «Вероломство образов» Магритта – это известное изображение трубки с подписью на французском «это не трубка». Сюда же можно отнести серию картин «Пустая маска», а также появляющиеся на картине книги (например, «Гордон Пим» Эдгара По на картине «Репродуцирование запрещено»).

У Дали мы находим: огромное количество букв и символов, в т. ч. математических, фразы (напр., на картине «Загадка желания» в каждой ячейке надпись «моя мать»), подписи на монументах (порой очень странные – например, в картине «Игра в темную»), использование реальных текстов в коллажах. Столь значительное влияние слова, которое используется методологически оправдано для достижения некоторого эффекта, – пожалуй, наилучший аргумент против приписывания авторам иррационализма.

И в-третьих, тематика образов обоих наполнена заимствованиями и отсылками к писателям, философам, поэтам и их текстам. Это видно даже из названий картин: например, у Дали – «Апофеоз Гомера», «Тристан и Изольда», повторяющийся образ Вильгельма Телля, «Африканские впечатления» (название романа Андре Жида); у Магритта – «Сын человеческий» (иллюстрация по соседству), «Принцип удовольствия», «Де Сад», повторяющийся образ яблока и др.

И в-третьих, тематика образов обоих наполнена заимствованиями и отсылками к писателям, философам, поэтам и их текстам. Это видно даже из названий картин: например, у Дали – «Апофеоз Гомера», «Тристан и Изольда», повторяющийся образ Вильгельма Телля, «Африканские впечатления» (название романа Андре Жида); у Магритта – «Сын человеческий» (иллюстрация по соседству), «Принцип удовольствия», «Де Сад», повторяющийся образ яблока и др.

Само наличие цитат, особенно таких, что лежат отнюдь не на поверхности, не доказывает, что вся идея была изначально рационально-просчитанной. Однако она свидетельствует о высокой степени рефлексии автора, ведь тот, кто не привык к саморефлексии, обычно цитирует непроизвольно, не осознавая факта заимствования. Поэтому я склонен считать, что сюрреалисты, особенно Дали, скорее пытались затушевать свою излишнюю рассудочность и в то же время прорваться к чему-то выходящему за рамки сознательного существования.

Своеобразным девизом такого подхода можно было взять цитату из книги Дали «Десять рецептов бессмертия»: «…когда всё становится слишком, прямо-таки ослепительно ясным, нужно затемнить свои идеи». Здесь и оказался важен Фрейд, позволивший превратить случайные встречи с бессознательным в осознанный поиск – т. е. в метод.

Параноидально-критический метод

Зафиксируем теперь принципиальную разницу между Дали и Магриттом. Первый не просто считал себя сюрреалистом, он буквально идентифицировался с этим означающим («Сюрреализм – это я»), в то время как второй всячески открещивался от подобного именования. Одна из причин этого – Магритт не разделял идей Бретона и компании о возможности опереться в творчестве на чьи-то методы, будь то «метод свободных ассоциаций» Фрейда, «автоматическое письмо» спиритов или заигрывание с бессмыслицей дадаистов.

В известном письме 1937 года он скажет: «Искусство, как я его понимаю, не подвластно психоанализу: это всегда тайна». Если у него и был какой-то метод, то это метод «продумывания личных ассоциаций» без опоры на заранее данную систему. Поэтому Магритт величал себя «мыслителем с кистью в руках». Он неплохо разбирался в современной философии – знал Гегеля, Хайдеггера, Мерло-Понти, но нигде не ссылается на них напрямую. Даже когда он дает по его собственным словам «поэтический» заголовок картине, он несколько лукавит.

«Голконда» (Рене Магритт, 1953)

По этому поводу Магритт говорил: «Название – это указатель функции картины», а в другом месте: «Лучший заголовок картины – поэтический. Он ничему не должен учить, а вместо этого – удивлять и завораживать». Однако поскольку мы знаем, как важно для него было название работы, то несложно увидеть, что смысл картины изначально для него связан с изображением, поэтому своим названием он скорее создает отсрочивание понимания (безусловно ценное для работы ума, воображения и удовольствия).

Если Магритт не создал метода, то Дали очень серьезно относился к подобной задаче, хотя и не всегда следовал своим манифестам и методам. Дали не раз писал в своих книгах о том, какими практиками он пользуется в творчестве. У него есть множество методик и методов, которые он использовал в различные периоды своего творчества (коих выделяют как минимум три: ранний, собственно сюрреалистический и поздний или мистический).

Мы обратимся только к собственно сюрреалистическому периоду, а именно – к Дали 30-40-х годов. Самая ранняя сюрреалистическая композиция Дали относится к 1926 году, а уже к середине 40-х, вскоре после переезда в Америку он, оставаясь сюрреалистом, делает значительный поворот в своем творчестве – «…новое стремление к четкости овладевает мной… я страстно жажду заново открыть землю – землю с ее тяжестью, её благородством… её самоотречением… Я хочу заново ощутить землю босыми ногами. Теперь я знаю, что человек должен смотреть на небо со смущением» (напишет он в 1946 году).

За 9 лет до того, в 1937 году, он, еще отстаивая в спорах значимость для сюрреализма своего «параноидально-критического метода», в одной из статей определит суть метода как «спонтанный метод иррационального познания, основанный на поясняюще-критическом соединении бредовых явлений». Без сомнения, уже в такой формулировке мы можем найти подтверждение ряду высказанных выше гипотез. Дали очень четко определяет методику соединения образов именно как поясняющую и критическую, т. е. ориентированную на процедуры реконструкции и интерпретации тех или иных спонтанных представлений. Таковой метод оказывает иррациональным лишь по содержанию, но не по форме.

За 9 лет до того, в 1937 году, он, еще отстаивая в спорах значимость для сюрреализма своего «параноидально-критического метода», в одной из статей определит суть метода как «спонтанный метод иррационального познания, основанный на поясняюще-критическом соединении бредовых явлений». Без сомнения, уже в такой формулировке мы можем найти подтверждение ряду высказанных выше гипотез. Дали очень четко определяет методику соединения образов именно как поясняющую и критическую, т. е. ориентированную на процедуры реконструкции и интерпретации тех или иных спонтанных представлений. Таковой метод оказывает иррациональным лишь по содержанию, но не по форме.

Иными словами, Сальвадор Дали пытался представить его как «иррациональный», но в итоге получил осознанный способ работы с всплывающими ассоциативно связками идей и образов, или, как он их называет, «бредовыми явлениями». Более того, бред с точки зрения – это и есть упорядочивание, попытка внести структуру. Как позже заявит Лакан, разница между бредом психотика и отвлеченными построениями философа или ученого не так уже очевидна, исходя из самого текста.

Такой подход не может быть всецело иррациональным, так как требует работы с содержанием образов на мета-уровне, благодаря чему и достигается порождение смыслов и новых образов, пусть даже и посредством вне-рациональных средств. Более того, метод Дали работает лишь благодаря усилиям самопознания. Давайте вспомним самый известный рецепт техники вдохновения от Сальвадора Дали.

Он садился в удобное глубокое кресло и отпускал свой ум. Мысли его бродили как им захочется, не фокусируясь на чем-то одном, разве что косвенно были связаны с его целью – написанием картины. В руке он держал ключи, свесив их над полом. Когда дремота наконец одолевала его, рука расслаблялась, и ключи падали со звоном в медный таз. От подобного звука Дали просыпался и пытался удержать в уме последнюю картинку из сна.

Творческий процесс

Вся штука в том, что именно вам скорее всего подобный метод не поможет. Но если вы будете интересны себе так же, как Сальвадор был интересен сам себе, то однажды вы несомненно будете понимать себя настолько, чтобы придумать свой метод. Собственно, метод Дали именно в этом смысле «параноидальный».

Как заметит Лакан, паранойя – это форма выражения истины о человеке. Как человеке вообще, так и конкретном. Некоторые вещи, что нам кажутся само собой разумеющимся в человеческом мышлении, прямо связаны с паранойей – например, систематичность или стремление к объяснимости. А уже поздний Лакан прямо скажет: паранойяльный психоз и личность – одно и то же. Так что знать себя – это в том числе знать свой способ бредить, знать, чтобы критически воспринимать его.

Судьба иррационального в искусстве ХХ века

В дальнейшем споры о иррациональности и даже абсурдности тех или иных течений в искусстве были часты в истории ХХ века. Но едва ли можно записать в иррационалисты таких «записных» абсурдистов, как Беккет и Ионеско. Всё, что было сказано уже о рациональной составляющей в сюрреализме, еще в большей мере касается нового романа и театра абсурда.

Само конструирование абсурда происходит строго логически, как совмещение несовместимого или гротескное усиление, т. е., по большому счету, достигается лишь несоответствие привычным нормам. Исторически предшествующее театру абсурда движение ОБЭРИУ в этом плане в гораздо большей степени пронизано ощущением бессмыслицы и гротеска: здесь нонсенс переплетен с игрой, мифологией и бытом.

О споре рационализма и иррационализма можно говорить и на более современных примерах. Например, проект «Догма-95», отказавшийся от всякой искусственности и спецэффектов в кино, по сути заявляет себя как рационально обоснованный реализм – «показывать лишь то, что «видит» камера». Во многом эта программа похожа на материалистическую концепцию «кино-глаза» Дзиги Вертова, манифестом которой можно считать его фильм «Человек с киноаппаратом». Она, однако, не отрицает субъективного участия оператора-режиссера (как известно, идейный лидер этого движения Ларс фон Триер практически все свои фильмы снимает сам, «бегая» с камерой).

О споре рационализма и иррационализма можно говорить и на более современных примерах. Например, проект «Догма-95», отказавшийся от всякой искусственности и спецэффектов в кино, по сути заявляет себя как рационально обоснованный реализм – «показывать лишь то, что «видит» камера». Во многом эта программа похожа на материалистическую концепцию «кино-глаза» Дзиги Вертова, манифестом которой можно считать его фильм «Человек с киноаппаратом». Она, однако, не отрицает субъективного участия оператора-режиссера (как известно, идейный лидер этого движения Ларс фон Триер практически все свои фильмы снимает сам, «бегая» с камерой).

Это своего рода кино в духе Брехта – требующее осознанного отстранения от картинки и её «рационального» (в смысле этических и эстетических категорий) осмысления. Естественно противоположной позицией признается Голливуд – играющий на бессознательных мотивах и общедоступных иллюзиях, и их же в обилии продуцирующий.

Сложно определить, в какую сторону развивается мировая культура и искусство. И всё же довольно однозначно можно сказать, что искусство, пошедшее (начиная с рубежа XIX-XX веков) по пути самосознания, вряд ли сможет повернуть к наивной непосредственности (такие случаи возможны лишь как гениальные исключения, либо как курьез).

Ни одна ностальгия по классическому до-модерновому периоду в ХХ веке не окончилась возвратом к истокам: искусство потеряло не столько наивного творца, сколько наивного «потребителя». ХХ век – век искушенного, знающего слушателя, читателя-критика. В таких условиях уже нельзя писать роман как Бальзак и Толстой (нужен новый роман, затем постмодернистский пастиш, гипертекст и т. д.), нельзя сочинять как Гендель (зато возможны авангард, додекафония, неоклассика, минимализм и бесконечные пост-…) и т. д.

«Испарившийся череп содомизирует рояль на коде» (Сальвадор Дали, 1934)

В этом плане интерес к случайности (как чистому хаосу, комбинаторике, монтажу или вариативности), к иррациональному (бессознательному, интуитивному или мистическому) или к быту, к «анти-поэтичности» (поп-арт, ready-made, инсталляции из мусора, рисование нечистотами и т. д.), которые столь присущи именно современному искусству, выступают своего рода негативным признанием неизбывности рационального момента в творчестве.

Должно быть, именно в силу присутствия сознательного элемента в искусстве мало кто им интересуется в нашу эпоху. С другой стороны, искусство не может быть строго рациональным. Как и философия, оно стремится к пределам, в т. ч. и пределам разума, а порой и заступает за них. Поэтому они должны быть в то же время иррациональными. Однако какие тенденции преобладают сегодня и к чему это нас приведет – это вопрос для отдельного исследования.

На превью – фрагмент картины Сальвадора Дали «Слоны» (1948)

- Сальвадор Дали – «Дневник одного гения»

- Джулиан Барнс – «Открой глаза»