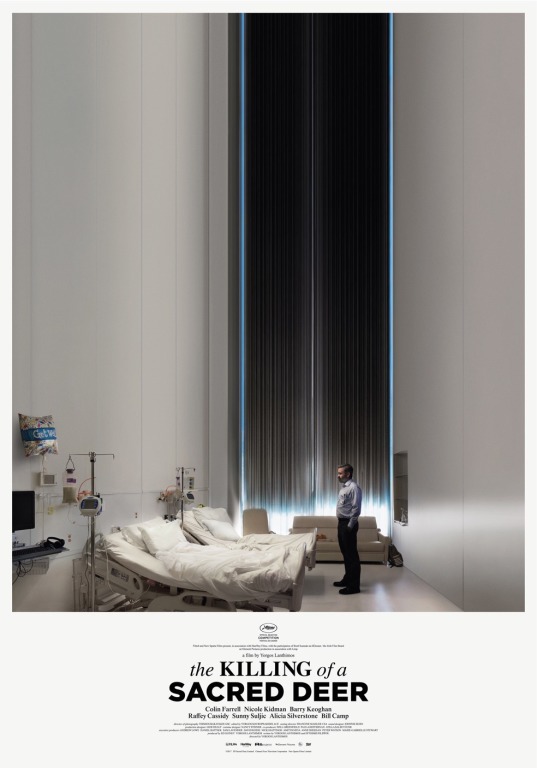

«Убийство священного оленя»: Неумолимая поступь всевластного Рока

Греческая «странная волна» и Йоргос Лантимос

Как Йоргосу Лантимосу, Афине Рахель Цангари и скромному ряду режиссеров «странной греческой волны» удалось вытолкнуть греческий кинематограф с периферии прямо в эпицентр мирового киноискусства, занимаясь производством в условиях политической и экономической нестабильности, раз за разом приводившей к острым социальным кризисам? При почти полном отсутствии государственного финансирования и расчете лишь на помощь друзей и коллег? Разве до появления «Клыка» и «Аттенберга» Греция могла с уверенностью противопоставить международному киносообществу что-либо, кроме пары шедевров мэтров режиссуры Теодороса Ангелопулоса и Михалиса Какояниса? Давайте же разберемся!

Как Йоргосу Лантимосу, Афине Рахель Цангари и скромному ряду режиссеров «странной греческой волны» удалось вытолкнуть греческий кинематограф с периферии прямо в эпицентр мирового киноискусства, занимаясь производством в условиях политической и экономической нестабильности, раз за разом приводившей к острым социальным кризисам? При почти полном отсутствии государственного финансирования и расчете лишь на помощь друзей и коллег? Разве до появления «Клыка» и «Аттенберга» Греция могла с уверенностью противопоставить международному киносообществу что-либо, кроме пары шедевров мэтров режиссуры Теодороса Ангелопулоса и Михалиса Какояниса? Давайте же разберемся!

Йоргос Лантимос, выпускник Афинской киношколы Ставракоса, поначалу снимал рекламные ролики и клипы, но все больше загорался желанием стать ближе к театру и кино. После знакомства с Афиной Рахель Цангари они основывают кинокомпанию с символичным названием «Chaos Film», которая становится творческой лабораторией, где ни от кого не зависящие режиссеры могут свободно заниматься искусством.

Дебютной полнометражной картиной Лантимоса стала «Кинетта» – театр абсурда, в котором главные герои пытаются реконструировать некогда произошедшие в греческом городке убийства. Формально – для их расследования, но на деле же эта игра становится самоцелью, необходимой для переживания их экзистенциального кризиса.

Дальше – встреча со сценаристом Эфтимисом Филиппоу и начало нового этапа поисков. Здесь Лантимос и Филиппоу решают обратиться к институту семьи. Фильм «Клык» становится взрывом. Болезненная и пробирающая до мурашек притча о гипертрофированно садистской «любви» родителей к детям, изолирующих их от внешнего мира, напоминает историю одичавшей девочки Джини.

Личностная деградация, несвобода, одиночество, вызванные аномалией власти, сконцентрированной в руках одного человека – «Клык» является сатирой на родительскую гиперопеку, которая может однажды выйти из-под контроля и нанести детям непоправимый вред. Ибо столкновение внешнего и замкнутого семейного миров неизбежны, а неотъемлемое желание быть свободным, интуитивные поиски «обманутой» идентичности порвут даже самые крепкие оковы. Или это метафора, описывающая консерватизм и упадническое состояние греческого кино, где Лантимос «выбивает себе клык» и стремится к освобождению? Этот фильм однозначно формирует художественное амплуа и авторские черты греческого режиссера.

Личностная деградация, несвобода, одиночество, вызванные аномалией власти, сконцентрированной в руках одного человека – «Клык» является сатирой на родительскую гиперопеку, которая может однажды выйти из-под контроля и нанести детям непоправимый вред. Ибо столкновение внешнего и замкнутого семейного миров неизбежны, а неотъемлемое желание быть свободным, интуитивные поиски «обманутой» идентичности порвут даже самые крепкие оковы. Или это метафора, описывающая консерватизм и упадническое состояние греческого кино, где Лантимос «выбивает себе клык» и стремится к освобождению? Этот фильм однозначно формирует художественное амплуа и авторские черты греческого режиссера.

Так или иначе, безумие в его фильмах стремительно прогрессирует, и если в «Клыке» оно локально, то в выступающих связующим звеном трилогии «Альпах» охватывает уже целую группу людей, а в «Лобстере» – все общество.

Лантимос продолжает ставить психологические эксперименты и исследовать человеческие странности, рисуя на экране эксцентричное сообщество Альпийских вершин, члены которого за плату заменяют людям их близких после смерти. Тут перед нами встает вопрос: «А что такое человек?» И если каждый из нас так индивидуален со своим собственным набором знаний, эмоционально-поведенческих реакций и привычек, то можно ли нас заменить? Или все-таки нельзя? Опять открытая концовка и неопределенность, но так для Лантимоса естественнее.

Апофеозом его совместного с Филиппоу творчества становится работа «британского периода» – кинокартина «Лобстер», благодаря которой Лантимос буквально проснулся знаменитым. Это антиутопия о тоталитарном государстве, где нет места любви ни в одном из существующих измерений: ни в городе с живущими в нем парами; ни в отеле, куда отправляют одиночек для создания новой ячейки общества на основании наличия «истинно сближающих на духовном уровне» общих признаков с партнером (близорукость, кровотечение из носа – и все это выглядит абсурдно-комически, так что черты черной комедии здесь определенно присутствуют); ни в лесу с оппозиционерами.

И если одиночки не находят себе пару за отведенный срок пребывания в отеле, их превращают в животных, а в кого именно – на их личное усмотрение (гуманно, не правда ли?). Это иллюстрация конечного мира, где в агонии гибнет бесконечное.

В каждом из фильмов Йоргос Лантимос снимает кожу хирургическим скальпелем. Он наблюдает, что будет с человеком, если у него отнять свободу («Клык»), личность («Альпы»), любовь («Лобстер»). Он метаморфизирует, оставаясь верным своему авторскому концептуализму. Эскалируя свои взгляды и добавляя в каждый свой фильм все больше макро- и микросмыслов, режиссер приходит к интуитивному пониманию, что пришло время вступить в открытый диалог с греческой трагедией.

Рождение трагедии

В «Убийстве священного оленя» Лантимос вновь предстает перед нами скрупулезным исследователем микрокосма, художником, который использует вместо холста ничем не прикрытую человеческую душу, ее бездонную пучину, полную как трогательно глубоких, так и безжалостно жестоких проявлений.

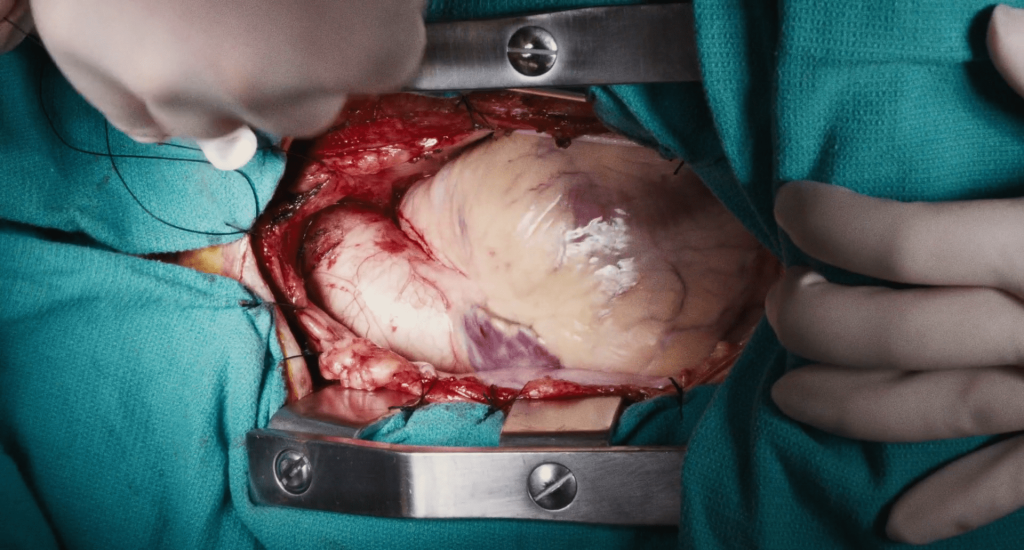

Уже первые кадры поражают своим натурализмом: на экране мы видим открытую операцию на еще бьющемся сердце (кстати, настоящую). Именно она, о чем мы скажем после, станет фатальной для пациента и ляжет в основу фабулы картины. Это сакральное биологическое действо сопровождается музыкальной композицией Франца Шуберта, рецепцией средневековой секвенции «Stabat Mater», которая уже в первые минуты будет вызывать чувства тревоги и напряжения в лучших традициях хичкоковского саспенса.

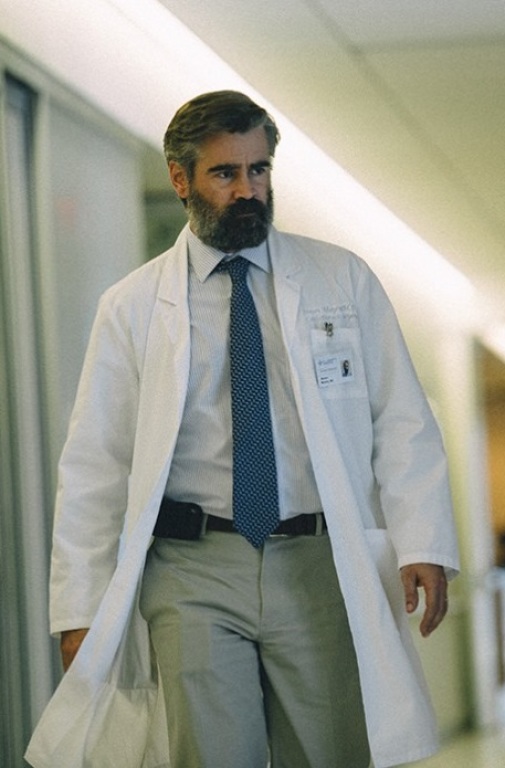

Нам рассказывают историю об успешном кардиохирурге Стивене, чью роль исполняет Колин Фаррелл. Престижная и высокооплачиваемая работа, прекрасная жена Анна, двое чудесных детей. Казалось бы, все говорит о счастливой семейной жизни... Но внезапно появляется неизвестный нам персонаж, тинейджер по имени Мартин (ирландский актер Барри Кеоган), который странным образом вхож в его семью. Разумеется, такой сюжетный ход не может не порождать предположений. Неужели здесь имеют место нездоровый эротический интерес Стивена или lost & found kid story? Однако в таком случае все было бы слишком обыденно, тривиально и не по-лантимосовски. Мартин является сыном погибшего на операционном столе пациента, причиной смерти которого стала врачебная халатность Стивена.

Нам рассказывают историю об успешном кардиохирурге Стивене, чью роль исполняет Колин Фаррелл. Престижная и высокооплачиваемая работа, прекрасная жена Анна, двое чудесных детей. Казалось бы, все говорит о счастливой семейной жизни... Но внезапно появляется неизвестный нам персонаж, тинейджер по имени Мартин (ирландский актер Барри Кеоган), который странным образом вхож в его семью. Разумеется, такой сюжетный ход не может не порождать предположений. Неужели здесь имеют место нездоровый эротический интерес Стивена или lost & found kid story? Однако в таком случае все было бы слишком обыденно, тривиально и не по-лантимосовски. Мартин является сыном погибшего на операционном столе пациента, причиной смерти которого стала врачебная халатность Стивена.

После того, как наброшенная на портрет Мартина темная вуаль, как нам кажется, спадает, мы временно находим для себя оправдание его общения с отцеубийцей в детской доброте и наивности, поиске материальной выгоды или культивировании самим режиссером христианской морали о любви и всепрощении. Но холодный и испепеляющий пустотой взгляд Мартина все равно не дает нам покоя... И вовсе не зря.

В один момент все переворачивается с ног на голову: Мартин хладнокровно ставит безапелляционный ультиматум – либо Стивен самостоятельно выбирает, кого из своих близких принести в жертву, либо в страшных мучениях погибнет вся его семья. И когда мы наблюдаем ужасающую картину паралича у день за днем угасающих детей Стивена, то понимаем, что их встреча с Мартином – столкновение двух онтологических порядков; он не просто человек, жаждущий возмездия, он есть фатум, неизбежность, ЗАКОН.

Проводя параллель между сверхъестественной силой Мартина творить человеческие судьбы и названием фильма, наблюдая некоторые аллюзии к древнегреческой трагедии в самой киноленте, мы выясняем, что скрытым поначалу мотивом драмы является «Ифигения в Авлиде» Еврипида (если не считываем это уже по названию).

Сюжет оригинальной трагедии построен на конфликте воинственной Артемиды с микенским царем Агамемноном. Богиня решает наказать царя за убийство ее священной лани и предоставляет ему выбор – либо сопутствующая удача и победа в Троянской войне, либо трагическое поражение и забвение. Однако для осуществления первого Агамемнону нужно выполнить маленькое условие богини – принести в жертву собственную дочь Ифигению.

Сюжет оригинальной трагедии построен на конфликте воинственной Артемиды с микенским царем Агамемноном. Богиня решает наказать царя за убийство ее священной лани и предоставляет ему выбор – либо сопутствующая удача и победа в Троянской войне, либо трагическое поражение и забвение. Однако для осуществления первого Агамемнону нужно выполнить маленькое условие богини – принести в жертву собственную дочь Ифигению.

В интерпретации Лантимоса мы видим практически идентичный конфликт, где Мартин предстает перед нами творящей правосудие Артемидой, а Стивен выступает в роли царя Агамемнона. Кардиохирург не признает своей врачебной ошибки и отрицает возможность существования божественной силы, пытаясь объяснить все рациональным путем: он уверен, что его маленький сын только притворяется парализованным. Но когда и у его юной дочери Ким отнимаются ноги на занятиях по хоровому пению, Стивен больше не может противоречить предначертанной реальности.

Тотальность, непознаваемость и независимость

Чтобы понимать важность темы судьбы в древнегреческой трагедии, достаточно упомянуть лишь о том, сколько значений слова «судьба» существовало у древних греков. Это и «случай», и «справедливость», и «жребий», и «необходимость», и «возмездие» и даже «безумие». Судьба – это непреодолимая онтологическая доминанта. Она безлична, непостижима, и с ней не могут договориться даже боги.

У каждого из древнегреческих трагиков – Эсхила, Софокла и Еврипида – активация судебно-карательного механизма Рока происходила по ряду причин. Чаще всего это неумеренность, выход за рамки дозволенного и предписанного вселенским законом, управляющим нашим бытием. И как только человек переступал эту грань дозволенности, он всецело попадал под власть Рока.

Однако человек противоборствует не только судьбе, но и богам, как одним из проводников «фатальной» онтологии, поэтому в греческой мифологической, литературной и театральной традициях часто можно встретить сюжеты, в которых даже добродетель может быть наказана, если она идет против Божественной воли. Яркий пример такого рода – хорошо всем известный миф о Прометее.

В подобную линию сюжетов вписывается и история царя Эдипа, рассудительного, решительного господина мысли и действия. Ему предначертано убить своего отца и жениться на собственной матери, но он покидает город во имя их спасения. Где же в таком человеке уязвимое место для беспощадного Рока?

В подобную линию сюжетов вписывается и история царя Эдипа, рассудительного, решительного господина мысли и действия. Ему предначертано убить своего отца и жениться на собственной матери, но он покидает город во имя их спасения. Где же в таком человеке уязвимое место для беспощадного Рока?

Тут Софокл дает нам понять, что преступление не всегда зависит от человеческой воли, и закон не руководствуется нашими благими/злостными намерениями или исключительной моралью. Он знает лишь колебание в нем самом. Человек может нести ответственность не по условно приемлемой справедливости, а за самые отдаленные проявления своих действий.

Так возникает суровое понимание ответственности: человек ответственен не только за то, что он совершает, руководствуясь знаниями о последствиях поступка, но и за то, что ему случается сделать, даже если он не имеет никакой возможности предугадать последствия и тем более их предотвратить. Каждый поступок делает человека уязвимым. Вот в чем трагедия.

Кроме того, никто не ответственен лишь за себя: есть преступления, за которые расплачивается весь род, все семейство. И в трилогии «Орестея» царь Агамемнон из семейства Атридов несет на себе тяжкое бремя грехов отца. Но беспощадная кара не смогла бы настичь Агамемнона, если бы не череда преступлений, совершенных им самим. И самым жестоким из них стало принесение в жертву собственной дочери.

Боги благосклонны и не раз дают Агамемнону испытания, пройдя которые он бы мог искупить свою вину, умилостивить их, и все же его честолюбие берет над ним верх. А его жена Клитемнестра становится лишь орудием его убийства в руках абсолютного в своей справедливости возмездия. Жажда мести ослепляет и сына Агамемнона, Ореста, который убивает Клитемнестру, но богини мщения Эринии не могут этого простить и начинают преследование.

Боги благосклонны и не раз дают Агамемнону испытания, пройдя которые он бы мог искупить свою вину, умилостивить их, и все же его честолюбие берет над ним верх. А его жена Клитемнестра становится лишь орудием его убийства в руках абсолютного в своей справедливости возмездия. Жажда мести ослепляет и сына Агамемнона, Ореста, который убивает Клитемнестру, но богини мщения Эринии не могут этого простить и начинают преследование.

В конце драмы божественное правосудие выносит оправдательный приговор, и Орест, пройдя через тяготы мучительных страданий, искупает вину своего рода и разрывает эту роковую цепь кровавых преступлений.

Однако анализируя «Убийство священного оленя», мы наиболее заинтересованы в Еврипиде. В руках каждого трагика древнегреческая трагедия закономерно видоизменяется, но именно Еврипид отводит исследованию человека и его иррационального начала центральную роль. Ницше называл Еврипида первым декадентом, потому что множество его трагедий буквально дышит безнадежностью, и в них герой не находит выхода.

Рок все так же всемогущ, но если у Эсхила и Софокла человек примиряется с богами или путем переживаемых страданий достигает катарсиса, то Еврипид зачастую заканчивает трагедию при помощи Deus ex machina, что, по сути, не разрешает конфликт. Еврипид вводит совершенно новый тип трагедии – трагедию человеческих страстей и слабостей, возобладающих пороков, после вихря которых остаются лишь обломки человеческих судеб. И именно поэтому даже спустя почти 25 столетий он так современен. И именно поэтому Лантимос обращается к нему.

Лантимос препарирует человеческие пороки и метафорой рока в лице Мартина пытается сказать, что хоть в современном мире Рок и не действует открыто, он не менее беспощаден, чем в давние времена. Вселенские законы всегда находятся на страже справедливости. И ни одно тяжкое преступление не остается безнаказанным.

В «Ифигении в Авлиде» царь Агамемнон, убивающий на охоте священную лань Артемиды, должен понести наказание и принести в жертву свою дочь. Он, на первый взгляд полный благих намерений и любви к своим близким, предстает перед нами слабым и честолюбивым человеком, который при имеющейся возможности спасти свою дочь от смерти и противостоять Фатуму, не делает этого. А его жена, сильная и мудрая женщина Клитемнестра, кажется, даже в состоянии вырвать из рук отца Ифигению. Но и она бездействует. Почему?

В «Ифигении в Авлиде» царь Агамемнон, убивающий на охоте священную лань Артемиды, должен понести наказание и принести в жертву свою дочь. Он, на первый взгляд полный благих намерений и любви к своим близким, предстает перед нами слабым и честолюбивым человеком, который при имеющейся возможности спасти свою дочь от смерти и противостоять Фатуму, не делает этого. А его жена, сильная и мудрая женщина Клитемнестра, кажется, даже в состоянии вырвать из рук отца Ифигению. Но и она бездействует. Почему?

Самолюбие преобладает над истинной родительской любовью. Между тем, чтобы предотвратить убийство, нужна была жесткая и непоколебимая воля одного из них. Но их малодушие и молчаливое согласие порождают другие преступления.

Что же мы видим в «Убийстве священного оленя»? Те же малодушие, попустительство и бездействие. Те же слабые попытки противостоять Року. Но мы уже знаем, что он справедлив. А человек всегда имеет выбор. И финальная сцена сконструирована по всем канонам трагедий Еврипида. Возмездие осуществилось. Но ни окончательного примирения с богами, ни катарсиса герои не достигли. Финалом служит появление так называемого Deus ex machina.

Специфика художественного мира

В фильме актерская труппа играет лоботомизированно-механически, нарочито кукольно, подчеркнуто безэмоционально: скупые слезы, неинтонированные и шаблонные диалоги. Бесстрастный секс героини Николь Кидман, которая в рамках эротической игры с мужем находится «под общей анестезией», бесчувственная и мертвецки неподвижная. Спокойно рассуждающий о своих будничных гастрономических предпочтениях Стивен, который, тем не менее, отчетливо слышит шаги приближающегося к собственным детям неумолимого Танатоса. Цинично желающая завладеть после смерти брата его MP3-плеером Ким.

Всё это вызывает экзистенциальный ужас, но именно благодаря этому можно считывать происходящее. Длительная завязка интригует, а удручающая необъяснимость заставляет зрителя искать ответы на вопросы самостоятельно: одна из черт режиссерского почерка Лантимоса состоит в том, что его зритель должен безустанно работать, чтобы приблизиться к разгадке.

Всё это вызывает экзистенциальный ужас, но именно благодаря этому можно считывать происходящее. Длительная завязка интригует, а удручающая необъяснимость заставляет зрителя искать ответы на вопросы самостоятельно: одна из черт режиссерского почерка Лантимоса состоит в том, что его зритель должен безустанно работать, чтобы приблизиться к разгадке.

Каждая пугающая сцена развития действия сопровождается тревожными и нагнетающими обстановку опусами удивительно метафоричной Софьи Губайдулиной – символа советского музыкального авангарда. Среди них особенно выделяется «De Profundis», или «Песнь восхождения»: гипнотизирующая, завораживающая, всепоглощающая, пугающая, она держит зрителя на грани нервного срыва и не дает возможности спрятаться или укрыться.

Оператор Тимиос Бакатакис, тесно работающий вместе с Лантимосом на протяжении долгих лет, погружает нас в кубриковскую атмосферу движения камеры в узком коридорном пространстве, статичных ракурсов, поражающих насыщенностью кадра и игрой цвета, но со свойственным грекам особенным эллинистическим эстетизмом.

Камера здесь позиционирует себя как сторонний наблюдатель: она может делать медленные наезды на персонажей издалека, делая их незначительными и схематичными, может следовать за ними, вглядываться в их жизнь буквально с потолка или не особо заинтересованно подслушивать за дверью – а иногда и вовсе, нарушая границы личного пространства, незаметно приближаться на расстояние половины вытянутой руки, выбирая неудобный, «интимный» ракурс, психологически дискомфортный для зрителя.

Любопытно, что пространство на киноэкране получается изолированным, герметичным, оторванным от мира. Автор старательно убирает приметы присутствия других людей, кроме основных героев, благодаря чему создается ощущение пребывания в вакууме. В визуальном минимализме и немногословности чувствуется влияние Робера Брессона (любимый, наряду с Кассаветисом, кинорежиссер Лантимоса); неотделимый от реальности событийный сюрреализм позволяет ассоциировать Лантимоса с Линчем, а гнетущая драматичность – с Ларсом фон Триером.

Важно сказать, что кроме идеи о справедливости, торжествующей в мире античной трагедии в декорациях современности, наличия в нем тонкой невидимой грани, которая разделяет божественное и человеческое даже сегодня (о чем мы, люди, забыли), можно увидеть лежащие на поверхности, но от этого не менее важные проблемы человека и социума, над которыми рассуждает режиссер.

Это история о непринятии собственного несовершенства, это трагедия крушения идеалов семьи. Это современное общество, движимое, в первую очередь, своими природными инстинктами, не знающее истинной любви и сострадания. Это насущные вопросы о том, где же начинается и где заканчивается человеческое. Что дает нам подлинное ощущение жизни: любовь или страх смерти? Это почти разложившийся до костей труп утопического будущего современного мира, и Лантимос говорит нам об этом и в «Клыке», и в «Альпах», и в «Лобстере», и в здесь. Но в рамках трагедии, цитируя Андре Боннара, напоминает:

«Рок – не что иное, как дело человеческих рук. Рок не существовал бы, он был бы бессилен, если бы люди не порождали его своими собственными ошибками и преступлениями, одни из которых влекут за собой другие. Этот Рок проявляется с суровой непреклонностью, но как бы грозно ни выглядело божественное правосудие, оно оставляет человеку выход, некоторую свободу, позволяющую ему найти путь к спасению…»

Итог

В одном из своих интервью Йоргос Лантимос рассказывает, что он не имел четко поставленной цели пробудить древнегреческую трагедию. Это получилось само собой. И даже воздвигнутая в фильме живая «шиллеровская» стена из хора, стремящаяся изолировать трагедию от мира действительности, стала исключительно его интуитивным музыкальным выбором. Лишь потом, уже по окончании съемок, все это сложилось в стройную картину образов из «Ифигении в Авлиде» с ключевыми элементами жанра.

В одном из своих интервью Йоргос Лантимос рассказывает, что он не имел четко поставленной цели пробудить древнегреческую трагедию. Это получилось само собой. И даже воздвигнутая в фильме живая «шиллеровская» стена из хора, стремящаяся изолировать трагедию от мира действительности, стала исключительно его интуитивным музыкальным выбором. Лишь потом, уже по окончании съемок, все это сложилось в стройную картину образов из «Ифигении в Авлиде» с ключевыми элементами жанра.

Он не знает наверняка, что делает заранее. Но чувствует, как должно быть. И признается, что многие идеи рождаются в его голове естественно и непринужденно, как бы помимо его собственной воли. Безотчетно следуя своим внутренним импульсам, Лантимос создает законченное произведение, смысл которого, по его мнению, объясняем уже мы сами. И такой подход режиссеру чертовски нравится.

Безусловно, кинокартины Лантимоса шокируют и задевают, но только потому, что он как никто другой умеет показывать все грани человеческой души. Его фильмам присущ крайний психологизм и глубокая напряженность – а как иначе добиться нужного эффекта от зрителя и заставить его задуматься? Я бы посоветовала фильм «Убийство священного оленя» всем ценителям артхаусного кино и желающим увидеть разворачивающуюся в современных реалиях древнегреческую трагедию. Ведь данная картина, несомненно, является вершиной творчества этого талантливого и неординарного греческого режиссера.

- Джини

- (род. 1957, Аркадия, Калифорния, США) – одичавшая девочка, обнаруженная американскими властями в 1970 году. Джини провела первые 13 лет и 7 месяцев своей жизни в запертой комнате, пребывая практически в полной социальной изоляции. Случай вызвал значительный интерес у психологов, лингвистов и других ученых. Джини – не настоящее имя девочки, а псевдоним, данный исследователями для того, чтобы гарантировать ей некоторую анонимность.

- «Deus ex machina»

- (с лат. – «Бог из машины») – выражение, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора. В античном театре выражение обозначало бога, появляющегося в развязке спектакля при помощи специальных механизмов (например, «спускающегося с небес») и решающего проблемы героев. Из античных трагиков прием особенно любил Еврипид.

- Йоргос Лантимос – «Кинетта» (2005)

- Йоргос Лантимос – «Альпы» (2011)

- Афина Рахель Цангари – «Аттенберг» (2010)

- София Губайдулина – «De Profundis»